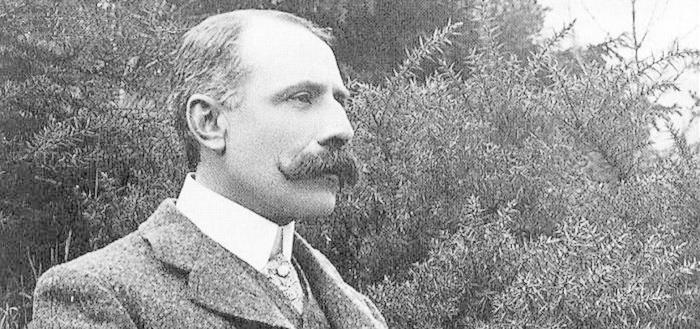

최근에 알게 된 사실이지만, 위대한 영국 작곡가 에드워드 엘가(Edward Elgar)는 그의 경력 초기 5년간(1879–1884), 고향 우스터(Worcester) 인근의 파윅 정신병원(Powick Asylum)에서 연주, 지휘, 작곡 활동을 했습니다.

병원의 원장이었던 제임스 셜록(James Sherlock)은 음악이 환자들에게 유익한 치료라고 믿었고, 병원 직원들에게 악기를 배우게 하여 매주 입원 환자들을 위해 연주하고 춤을 동반한 음악회를 열게 했습니다. 엘가는 그 주간 행사들을 작곡하고 지휘하는 임무를 맡았습니다. 그의 이십대 초반 작곡 중 일부는 최근에야 발견되어 녹음되었습니다.

엘가는 물론 자신의 음악적 희망을 추구하고 있었습니다. 그는 피아노 조율사이자 악기 상인이었던 아버지의 아들로, 검소한 가정 출신이었습니다. 부자(父子)는 함께 파윅에서 바이올린을 연주했으며, 그 후 엘가는 밴드 리더로 채용되었습니다. 엘가는 평생을 인정받는 음악가로 성장하기 위해 노력했고, 마흔이 되어서야 갑작스럽고도 극적인 대중적 인정을 받게 됩니다.

파윅과 시각장애인 시설에서의 시간은 명성과 성공에 이르는 긴 수련의 일부였습니다. 오늘날 대부분의 음악가들이 겪는 고된 여정과 크게 다르지 않지만, 대부분은 엘가만큼의 성공을 이루지 못합니다.

평론가들은 엘가가 파윅에서 겪은 작곡 경험이 그에게 중요한 교육이었다고 평가합니다. 아마추어 연주자들의 제한된 실력과 비정형 악기 편성에 적응하며, 이후 그가 스스로 익히게 될 음악 형식과 대중적 스타일의 바탕을 형성했기 때문입니다. 음악사가들은 마치 파윅의 ‘잃어버린 영혼들’이 단지 한 천재가 ‘counterpoint 대위법(두 개 이상의 독립적인 선율을 조화롭게 결합하여 음악을 만드는 작곡 기법)’을 배우는 기회였던 것처럼 기술하곤 합니다.

엘가가 그 시절을 어떻게 기억했는지는 분명치 않습니다. 그러나 그 병원에서 함께 연주했던 직원들은 분명 그의 이웃이었고, 어떤 환자들도 마찬가지였습니다. 그는 자신이 작곡한 콰드릴(quadrille)과 폴카를 그 직원들과 간호사들에게 헌정했으며, 그들을 존경하고 지역 문화 속에서 사랑했습니다. 훗날 노년의 엘가는 낯선 이들을 만나면 이렇게 인사를 건넸다고 합니다.

“내가 정신병원에 있었을 때 말이죠…” 자신의 출신을 자랑스럽게 여긴 것일까요? 자신의 검소한 시작과 그로부터 이어진 노력에 대한 자부심이었을까요? 아마 어느 정도는 그렇지만, 그 말은 무엇보다도 그들과 함께했던 ‘이웃’의 현실을 반영한 것이었을지도 모릅니다. 우리는 도구도 있고, 꿈도 있지만, 결국 그것들을 이웃과 나누는 것이 중요합니다. 가장 깊고 아름다운 것은 바로 이러한 만남 안에서 꽃피어납니다.

많은 이들이 엘가의 초기 바이올린곡인 「Salut d’Amour (사랑의 인사)」를 들어본 적이 있을 것입니다. 이 부드럽고 애수 어린 선율은 노르웨이 화가 에드바르드 뭉크에 관한 다큐멘터리의 클로징 송으로 쓰였습니다. 뭉크는 가족력으로 인한 정신 질환에 시달렸고, 그의 한 자매는 정신병원에 입원했으며, 주변 사람들은 그 또한 “광인”이라 불렀습니다. 1908년, 뭉크는 정신요양원에 입원했고, 이듬해에는 보다 차분한 상태로 퇴원했습니다. 피터 왓킨스(Peter Watkins)가 감독한 1974년 영화 『에드바르드 뭉크』는 형식과 연출 면에서 혁신적이라 평가받았습니다.

저는 이 영화를 1976년에 아버지와 함께 보았습니다. 정신질환에 오랫동안 시달리셨던 어머니가 세상을 떠나신 직후였습니다. 정신병원이 마치 우리 집을 감싸고 있었던 것 같기도 하고, 혹은 우리 집이 그곳을 끌어안은 것 같기도 했습니다. 영화의 마지막, 뭉크의 신경쇠약과 가족사의 종말적 장면에 엘가의 곡이 배경으로 흐를 때, 아버지와 저는 말없이 눈물을 흘렸습니다. 슬픔은 우리 가정의 중심에 자리하고 있었습니다. 그러나 그 슬픔은 그곳에 사랑이 먼저 머물렀기에 생겨난 것이었습니다.

엘가의 이 곡은 고전적이지만 늦은 빅토리아 시대 특유의 감성으로 가득 차 있습니다. 뭉크의 상실과 고통, 후회의 이야기와는 어울리지 않아 보일 수 있지만, 사실 엘가는 이 곡을 약혼자 캐롤라인 앨리스 로버츠에게 선물로 바쳤습니다. 그녀 또한 그에게 시 「새벽의 바람」을 헌정했으며, 엘가는 그것을 후에 곡으로 만들었습니다. 이 노래는 사랑에 대한 노래이고, 사랑이란 인간적으로 정의될 수 있는 그 만남 안에서만 탄생할 수 있는 것입니다.

“Salut d’Amour”—사랑의 인사. “당신을 맞이합니다. 내가 여기 있고, 당신도 여기 있네요.”

왜 왓킨스 감독이 이 곡을 영화의 마지막에 사용했는지 저는 알지 못합니다. 그러나 제가 수십 년 전 그 곡 속에서 들은 것은, 광기 속에서도 여전히 속삭이고 있는 사랑의 인사였습니다. 파윅 정신병원은 인사의 장소였습니다. 마찬가지로 거리 끝에 있는 양로원들도, 조용한 성당의 깨어진 찬송가들도 그랬습니다. 길거리도 마찬가지입니다. 절뚝이든, 굽히든, 걷고 있든 그 모든 사람들과 함께 말입니다. 우리 집들 역시, 비록 갈등과 분노와 피로함으로 가득 차 있더라도, 이 모든 것이 첫 번째이자 마지막 만남의 장소입니다.

우리는 삶의 여정 속에서 이웃을 바꾸고 집을 옮기지만, 어느 곳에 있든, 누군가 곁에 있는 한, 우리는 그들과 함께 노래하고, 음악을 나눠야 합니다. 우리는 이웃을 필요로 하며, 그들은 언제나 가까이 있습니다. <끝>

* 리베르타임즈에서는 '미국 가톨릭 지성(First Things)'의 소식을 오피니언란에 연재합니다. 한국 가톨릭 교회의 변화와 북한 동포를 위해 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. - 편집위원실 -

최근에 알게 된 사실이지만, 위대한 영국 작곡가 에드워드 엘가(Edward Elgar)는 그의 경력 초기 5년간(1879–1884), 고향 우스터(Worcester) 인근의 파윅 정신병원(Powick Asylum)에서 연주, 지휘, 작곡 활동을 했습니다.병원의 원장이었던 제임스 셜록(James Sherlock)은 음악이 환자들에게 유익한 치료라고 믿었고, 병원 직원들에게 악기를 배우게 하여 매주 입원 환자들을 위해 연주하고 춤을 동반한 음악회를 열게 했습니다. 엘가는 그 주간 행사들을 작곡하고 지휘하는 임무를 맡았습니다. 그의 이십대 초반 작곡 중 일부는 최근에야 발견되어 녹음되었습니다.엘가는 물론 자신의 음악적 희망을 추구하고 있었습니다. 그는 피아노 조율사이자 악기 상인이었던 아버지의 아들로, 검소한 가정 출신이었습니다. 부자(父子)는 함께 파윅에서 바이올린을 연주했으며, 그 후 엘가는 밴드 리더로 채용되었습니다. 엘가는 평생을 인정받는 음악가로 성장하기 위해 노력했고, 마흔이 되어서야 갑작스럽고도 극적인 대중적 인정을 받게 됩니다.파윅과 시각장애인 시설에서의 시간은 명성과 성공에 이르는 긴 수련의 일부였습니다. 오늘날 대부분의 음악가들이 겪는 고된 여정과 크게 다르지 않지만, 대부분은 엘가만큼의 성공을 이루지 못합니다.평론가들은 엘가가 파윅에서 겪은 작곡 경험이 그에게 중요한 교육이었다고 평가합니다. 아마추어 연주자들의 제한된 실력과 비정형 악기 편성에 적응하며, 이후 그가 스스로 익히게 될 음악 형식과 대중적 스타일의 바탕을 형성했기 때문입니다. 음악사가들은 마치 파윅의 ‘잃어버린 영혼들’이 단지 한 천재가 ‘counterpoint 대위법(두 개 이상의 독립적인 선율을 조화롭게 결합하여 음악을 만드는 작곡 기법)’을 배우는 기회였던 것처럼 기술하곤 합니다.엘가가 그 시절을 어떻게 기억했는지는 분명치 않습니다. 그러나 그 병원에서 함께 연주했던 직원들은 분명 그의 이웃이었고, 어떤 환자들도 마찬가지였습니다. 그는 자신이 작곡한 콰드릴(quadrille)과 폴카를 그 직원들과 간호사들에게 헌정했으며, 그들을 존경하고 지역 문화 속에서 사랑했습니다. 훗날 노년의 엘가는 낯선 이들을 만나면 이렇게 인사를 건넸다고 합니다.“내가 정신병원에 있었을 때 말이죠…” 자신의 출신을 자랑스럽게 여긴 것일까요? 자신의 검소한 시작과 그로부터 이어진 노력에 대한 자부심이었을까요? 아마 어느 정도는 그렇지만, 그 말은 무엇보다도 그들과 함께했던 ‘이웃’의 현실을 반영한 것이었을지도 모릅니다. 우리는 도구도 있고, 꿈도 있지만, 결국 그것들을 이웃과 나누는 것이 중요합니다. 가장 깊고 아름다운 것은 바로 이러한 만남 안에서 꽃피어납니다.많은 이들이 엘가의 초기 바이올린곡인 「Salut d’Amour (사랑의 인사)」를 들어본 적이 있을 것입니다. 이 부드럽고 애수 어린 선율은 노르웨이 화가 에드바르드 뭉크에 관한 다큐멘터리의 클로징 송으로 쓰였습니다. 뭉크는 가족력으로 인한 정신 질환에 시달렸고, 그의 한 자매는 정신병원에 입원했으며, 주변 사람들은 그 또한 “광인”이라 불렀습니다. 1908년, 뭉크는 정신요양원에 입원했고, 이듬해에는 보다 차분한 상태로 퇴원했습니다. 피터 왓킨스(Peter Watkins)가 감독한 1974년 영화 『에드바르드 뭉크』는 형식과 연출 면에서 혁신적이라 평가받았습니다.저는 이 영화를 1976년에 아버지와 함께 보았습니다. 정신질환에 오랫동안 시달리셨던 어머니가 세상을 떠나신 직후였습니다. 정신병원이 마치 우리 집을 감싸고 있었던 것 같기도 하고, 혹은 우리 집이 그곳을 끌어안은 것 같기도 했습니다. 영화의 마지막, 뭉크의 신경쇠약과 가족사의 종말적 장면에 엘가의 곡이 배경으로 흐를 때, 아버지와 저는 말없이 눈물을 흘렸습니다. 슬픔은 우리 가정의 중심에 자리하고 있었습니다. 그러나 그 슬픔은 그곳에 사랑이 먼저 머물렀기에 생겨난 것이었습니다.엘가의 이 곡은 고전적이지만 늦은 빅토리아 시대 특유의 감성으로 가득 차 있습니다. 뭉크의 상실과 고통, 후회의 이야기와는 어울리지 않아 보일 수 있지만, 사실 엘가는 이 곡을 약혼자 캐롤라인 앨리스 로버츠에게 선물로 바쳤습니다. 그녀 또한 그에게 시 「새벽의 바람」을 헌정했으며, 엘가는 그것을 후에 곡으로 만들었습니다. 이 노래는 사랑에 대한 노래이고, 사랑이란 인간적으로 정의될 수 있는 그 만남 안에서만 탄생할 수 있는 것입니다.“Salut d’Amour”—사랑의 인사. “당신을 맞이합니다. 내가 여기 있고, 당신도 여기 있네요.”왜 왓킨스 감독이 이 곡을 영화의 마지막에 사용했는지 저는 알지 못합니다. 그러나 제가 수십 년 전 그 곡 속에서 들은 것은, 광기 속에서도 여전히 속삭이고 있는 사랑의 인사였습니다. 파윅 정신병원은 인사의 장소였습니다. 마찬가지로 거리 끝에 있는 양로원들도, 조용한 성당의 깨어진 찬송가들도 그랬습니다. 길거리도 마찬가지입니다. 절뚝이든, 굽히든, 걷고 있든 그 모든 사람들과 함께 말입니다. 우리 집들 역시, 비록 갈등과 분노와 피로함으로 가득 차 있더라도, 이 모든 것이 첫 번째이자 마지막 만남의 장소입니다.우리는 삶의 여정 속에서 이웃을 바꾸고 집을 옮기지만, 어느 곳에 있든, 누군가 곁에 있는 한, 우리는 그들과 함께 노래하고, 음악을 나눠야 합니다. 우리는 이웃을 필요로 하며, 그들은 언제나 가까이 있습니다. <끝>* 리베르타임즈에서는 '미국 가톨릭 지성(First Things)'의 소식을 오피니언란에 연재합니다. 한국 가톨릭 교회의 변화와 북한 동포를 위해 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. - 편집위원실 -

최근에 알게 된 사실이지만, 위대한 영국 작곡가 에드워드 엘가(Edward Elgar)는 그의 경력 초기 5년간(1879–1884), 고향 우스터(Worcester) 인근의 파윅 정신병원(Powick Asylum)에서 연주, 지휘, 작곡 활동을 했습니다.병원의 원장이었던 제임스 셜록(James Sherlock)은 음악이 환자들에게 유익한 치료라고 믿었고, 병원 직원들에게 악기를 배우게 하여 매주 입원 환자들을 위해 연주하고 춤을 동반한 음악회를 열게 했습니다. 엘가는 그 주간 행사들을 작곡하고 지휘하는 임무를 맡았습니다. 그의 이십대 초반 작곡 중 일부는 최근에야 발견되어 녹음되었습니다.엘가는 물론 자신의 음악적 희망을 추구하고 있었습니다. 그는 피아노 조율사이자 악기 상인이었던 아버지의 아들로, 검소한 가정 출신이었습니다. 부자(父子)는 함께 파윅에서 바이올린을 연주했으며, 그 후 엘가는 밴드 리더로 채용되었습니다. 엘가는 평생을 인정받는 음악가로 성장하기 위해 노력했고, 마흔이 되어서야 갑작스럽고도 극적인 대중적 인정을 받게 됩니다.파윅과 시각장애인 시설에서의 시간은 명성과 성공에 이르는 긴 수련의 일부였습니다. 오늘날 대부분의 음악가들이 겪는 고된 여정과 크게 다르지 않지만, 대부분은 엘가만큼의 성공을 이루지 못합니다.평론가들은 엘가가 파윅에서 겪은 작곡 경험이 그에게 중요한 교육이었다고 평가합니다. 아마추어 연주자들의 제한된 실력과 비정형 악기 편성에 적응하며, 이후 그가 스스로 익히게 될 음악 형식과 대중적 스타일의 바탕을 형성했기 때문입니다. 음악사가들은 마치 파윅의 ‘잃어버린 영혼들’이 단지 한 천재가 ‘counterpoint 대위법(두 개 이상의 독립적인 선율을 조화롭게 결합하여 음악을 만드는 작곡 기법)’을 배우는 기회였던 것처럼 기술하곤 합니다.엘가가 그 시절을 어떻게 기억했는지는 분명치 않습니다. 그러나 그 병원에서 함께 연주했던 직원들은 분명 그의 이웃이었고, 어떤 환자들도 마찬가지였습니다. 그는 자신이 작곡한 콰드릴(quadrille)과 폴카를 그 직원들과 간호사들에게 헌정했으며, 그들을 존경하고 지역 문화 속에서 사랑했습니다. 훗날 노년의 엘가는 낯선 이들을 만나면 이렇게 인사를 건넸다고 합니다.“내가 정신병원에 있었을 때 말이죠…” 자신의 출신을 자랑스럽게 여긴 것일까요? 자신의 검소한 시작과 그로부터 이어진 노력에 대한 자부심이었을까요? 아마 어느 정도는 그렇지만, 그 말은 무엇보다도 그들과 함께했던 ‘이웃’의 현실을 반영한 것이었을지도 모릅니다. 우리는 도구도 있고, 꿈도 있지만, 결국 그것들을 이웃과 나누는 것이 중요합니다. 가장 깊고 아름다운 것은 바로 이러한 만남 안에서 꽃피어납니다.많은 이들이 엘가의 초기 바이올린곡인 「Salut d’Amour (사랑의 인사)」를 들어본 적이 있을 것입니다. 이 부드럽고 애수 어린 선율은 노르웨이 화가 에드바르드 뭉크에 관한 다큐멘터리의 클로징 송으로 쓰였습니다. 뭉크는 가족력으로 인한 정신 질환에 시달렸고, 그의 한 자매는 정신병원에 입원했으며, 주변 사람들은 그 또한 “광인”이라 불렀습니다. 1908년, 뭉크는 정신요양원에 입원했고, 이듬해에는 보다 차분한 상태로 퇴원했습니다. 피터 왓킨스(Peter Watkins)가 감독한 1974년 영화 『에드바르드 뭉크』는 형식과 연출 면에서 혁신적이라 평가받았습니다.저는 이 영화를 1976년에 아버지와 함께 보았습니다. 정신질환에 오랫동안 시달리셨던 어머니가 세상을 떠나신 직후였습니다. 정신병원이 마치 우리 집을 감싸고 있었던 것 같기도 하고, 혹은 우리 집이 그곳을 끌어안은 것 같기도 했습니다. 영화의 마지막, 뭉크의 신경쇠약과 가족사의 종말적 장면에 엘가의 곡이 배경으로 흐를 때, 아버지와 저는 말없이 눈물을 흘렸습니다. 슬픔은 우리 가정의 중심에 자리하고 있었습니다. 그러나 그 슬픔은 그곳에 사랑이 먼저 머물렀기에 생겨난 것이었습니다.엘가의 이 곡은 고전적이지만 늦은 빅토리아 시대 특유의 감성으로 가득 차 있습니다. 뭉크의 상실과 고통, 후회의 이야기와는 어울리지 않아 보일 수 있지만, 사실 엘가는 이 곡을 약혼자 캐롤라인 앨리스 로버츠에게 선물로 바쳤습니다. 그녀 또한 그에게 시 「새벽의 바람」을 헌정했으며, 엘가는 그것을 후에 곡으로 만들었습니다. 이 노래는 사랑에 대한 노래이고, 사랑이란 인간적으로 정의될 수 있는 그 만남 안에서만 탄생할 수 있는 것입니다.“Salut d’Amour”—사랑의 인사. “당신을 맞이합니다. 내가 여기 있고, 당신도 여기 있네요.”왜 왓킨스 감독이 이 곡을 영화의 마지막에 사용했는지 저는 알지 못합니다. 그러나 제가 수십 년 전 그 곡 속에서 들은 것은, 광기 속에서도 여전히 속삭이고 있는 사랑의 인사였습니다. 파윅 정신병원은 인사의 장소였습니다. 마찬가지로 거리 끝에 있는 양로원들도, 조용한 성당의 깨어진 찬송가들도 그랬습니다. 길거리도 마찬가지입니다. 절뚝이든, 굽히든, 걷고 있든 그 모든 사람들과 함께 말입니다. 우리 집들 역시, 비록 갈등과 분노와 피로함으로 가득 차 있더라도, 이 모든 것이 첫 번째이자 마지막 만남의 장소입니다.우리는 삶의 여정 속에서 이웃을 바꾸고 집을 옮기지만, 어느 곳에 있든, 누군가 곁에 있는 한, 우리는 그들과 함께 노래하고, 음악을 나눠야 합니다. 우리는 이웃을 필요로 하며, 그들은 언제나 가까이 있습니다. <끝>* 리베르타임즈에서는 '미국 가톨릭 지성(First Things)'의 소식을 오피니언란에 연재합니다. 한국 가톨릭 교회의 변화와 북한 동포를 위해 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. - 편집위원실 -